Beitragsseiten

2. KAPITEL

Für und Wider

Zurzeit, als diese Ereignisse vorfielen, kam ich von einer wissenschaftlichen Untersuchungsreise, welcher die französische Regierung mich, als Professor der Naturgeschichte, beigesellt hatte, aus Nebraska in den Vereinigten Staaten zurück. Gegen Ende März kam ich nach 6monatigem Aufenthalt in Nebraska mit kostbaren Sammlungen zu New York an und meine Abreise nach Frankreich war auf Anfang Mai festgesetzt. Ich beschäftigte mich eben damit, inzwischen meine mineralogischen, botanischen und zoologischen Schätze zu ordnen, als der Unfall der ›Scotia‹ sich ereignete.

Ich war über die Tagesfrage vollständig in Kenntnis gesetzt.

Ich hatte alle amerikanischen und europäischen Journale gelesen und abermals gelesen und war dadurch nicht weitergekommen.

Das Geheimnisvolle machte mir zu schaffen. Bei der Unmöglichkeit, mir eine Meinung zu bilden, schwankte ich von einem Extrem zum andern. Dass etwas daran war, konnte nicht mehr zweifelhaft sein, und die Ungläubigen waren eingeladen, ihren Finger auf die Wunde der ›Scotia‹ zu legen.

Bei meiner Ankunft zu New York war die Frage brennend.

Die Hypothese einer schwimmenden Insel, einer unerreichbaren Klippe, die von einigen urteilsunfähigen Köpfen aufgebracht worden, war bereits aufgegeben. Und in der Tat, sofern nicht solch eine Klippe eine Maschine im Leib hatte, wie konnte sie so reißend schnell die Stelle wechseln.

Ebenso wurde der Gedanke an einen herumschwimmenden Schiffsrumpf aufgegeben, gleichfalls wegen der Schnelligkeit, womit der Gegenstand seinen Platz wechselte.

Es blieben also noch zwei mögliche Lösungen der Frage, die beide Anhänger fanden: Die einen hielten den Gegenstand für ein Ungeheuer von kolossaler Kraft; die anderen für ein unterseeisches Fahrzeug von außerordentlicher Bewegkraft.

Diese letzte Annahme, obwohl statthaft, konnte doch nach den in beiden Weltteilen angestellten Untersuchungen nicht festgehalten werden. Dass ein einzelner Privatmann eine solche Maschine zur Verfügung habe, war unwahrscheinlich. Wie hätte deren Verfertigung geheim bleiben können?

Nur eine Regierung konnte im Besitz einer solchen Zerstörungsmaschine sein, und in dieser unheilvollen Zeit, wo der Mensch sich’s angelegen sein lässt, die Macht der Kriegswaffen zu verstärken, war es möglich, dass ein Staat ohne Wissen des andern mit einer solchen fürchterlichen Maschine einen Versuch machte. Auf die Chassepots folgten die Torpedos, auf die Torpedos die unterseeischen Sturmböcke, hernach – die Reaktion.

Aber diese Idee einer Kriegsmaschine musste gegenüber den Erklärungen der Regierungen fallen gelassen werden. Da es sich hier um ein allgemeines öffentliches Interesse handelte, da der überseeische Verkehr darunter litt, so ließ sich die Ehrlichkeit der Regierungen nicht in Zweifel ziehen. Zudem konnte man nicht annehmen, dass der Bau eines solchen unterseeischen Fahrzeugs dem Publikum verborgen geblieben wäre. Unter solchen Umständen das Geheimnis zu bewahren ist schon für einen Privatmann schwer und für einen Staat, dessen Handlungen von den rivalisierenden Mächten unablässig überwacht werden, vollends unmöglich. Also wurde nach den in England, Frankreich, Russland, Preußen, Spanien, Italien, Amerika, selbst in der Türkei angestellten Nachforschungen die Hypothese eines unterseeischen Monitors definitiv aufgegeben.

Es bekam also die Idee eines »Ungeheuers« die Oberhand, trotz der unablässigen Späße, womit die kleine Presse sie verfolgte; und auf diesem Weg ließ sich die Fantasie bald zu den lächerlichsten Träumen einer fantastischen Ichthyologie verleiten.

Bei meiner Ankunft zu New York erwiesen mir manche Männer die Ehre, mich über die fragliche Erscheinung um meine Ansicht zu ersuchen. Ich hatte in Frankreich einen zweibändigen Quartanten unter dem Titel: ›Die Geheimnisse der großen unterseeischen Tiefe‹, erscheinen lassen. Dieses besonders von der gelehrten Welt gut aufgenommene Buch machte aus mir eine Spezialität in diesem noch ziemlich unklaren Teil der Naturwissenschaft. Es wurde mein Gutachten begehrt. Solange ich die Wirklichkeit des Tatsächlichen in Abrede stellen konnte, verhielt ich mich durchaus verneinend.

Aber bald musste ich, aufs Äußerste gedrängt, mich kategorisch erklären. Und sogar wurde der »ehrenwerte Pierre Arronax, Professor am Museum zu Paris«, vom ›New York Herald‹ öffentlich aufgefordert, irgendeine Ansicht über die Sache zu formulieren.

Ich machte mich daran. Ich sprach, weil ich nicht mehr schweigen konnte. Ich erörterte die Frage von allen Seiten, politisch und wissenschaftlich, und gebe hier den Auszug eines sehr umfangreichen Artikels, den ich am 30. April veröffentlichte.

»Also«, sagte ich, »nachdem ich der Reihe nach die verschiedenen Hypothesen einer Prüfung unterzogen, muss man jede andere Annahme verwerfen und notwendig die Existenz eines Seetiers von außerordentlicher Kraft gelten lassen.

Die großen Tiefen des Ozeans sind uns völlig unbekannt; die Sonde hat sie nicht erreichen können. Was geht in diesen Tiefen vor? Was für Geschöpfe leben 12- bis 15.000 Meilen unter der Meeresoberfläche, oder können da leben? Wie sind diese Tiere organisiert? Darüber kann man kaum eine Vermutung aufstellen.

Jedoch kann die Lösung des mir vorgelegten Problems die Form eines Dilemmas annehmen.

Entweder wir kennen alle verschiedenen Gattungen von Geschöpfen, die unseren Planeten bevölkern, oder wir kennen sie nicht.

Wenn wir sie nicht alle kennen, wenn die Natur in der Ichthyologie noch Dinge enthält, die für uns Geheimnisse sind, so darf man wohl die Existenz von Fischen oder Seesäugetieren, neuen Arten oder selbst Gattungen, von einer ihnen eigentümlichen Organisation annehmen, die die von der Sonde unerreichbaren Schichten bewohnen und durch irgendein Ereignis, eine Grille, Laune, wenn man will, in langen Zwischenräumen zu dem Niveau der Oberfläche des Ozeans heraufgeführt werden.

Kennen wir dagegen alle lebenden Gattungen, so muss man notwendig das fragliche Tier unter den bereits aufgenommenen Seegeschöpfen suchen, und in diesem Fall wäre ich geneigt, die Existenz eines Riesennarwals anzunehmen.

Der gemeine Narwal oder das See-Einhorn erreicht oft eine Länge von 60 Fuß. Nehmen wir diese Dimension fünffach, selbst zehnfach, geben wir diesem Tier eine seiner Größe entsprechende Kraft, verstärken wir seine Angriffswaffen, so haben wir das vorausgesetzte Ungeheuer, das imstande wäre, die ›Scotia‹ anzubohren und den Rumpf eines Dampfboots anzutasten.

In der Tat hat der Narwal zur Waffe eine Art Degen von Elfenbein, eine Hellebarde, wie einige Naturforscher sich ausdrücken. Es ist ein Hauptzahn von der Härte des Stahles. Man hat solche Zähne in den Körpern von Walfischen gebohrt gefunden, die der Narwal beständig mit Erfolg angreift. Andere sind mit Mühe aus Schiffskielen gezogen worden, die sie durch und durchgebohrt hatten. Das Museum der Naturgeschichte zu Paris besitzt ein solches Horn, das 2 Meter 25 lang und an seiner Basis 48 Zentimeter stark ist!

Nun! Nehmen wir diese Waffe zehnmal so stark an, das Tier zehnmal kräftiger, lassen wir es mit einer Schnelligkeit von 20 Meilen in der Stunde hinschießen, multiplizieren wir seine Masse mit seiner Geschwindigkeit, so haben wir einen Stoß, der eine Katastrophe, wie die gedachte, hervorbringen kann.

Demnach, bis auf weitere Information, möchte ich meine Vermutung auf ein See-Einhorn von kolossalen Dimensionen richten, das nicht sowohl mit einer Hellebarde, als mit einem wirklichen Sporn bewaffnet ist, wie ihn die Panzerfregatten haben, denen es etwa an Umfang und Bewegungskraft gleichkäme.

So würde das unerklärliche Phänomen seine Erklärung finden – sofern nicht etwa nichts daran ist, trotz dem, was man gesehen und vermutet hat – was auch möglich ist!«

Diese letzteren Worte waren meinerseits eine Feigheit; ich wollte bis auf einen gewissen Grad meine Professorenwürde wahren und nicht den Amerikanern zum Lachen preisgeben, denn die lachen tüchtig, wenn sie lachen. Ich wollte nur eine Hintertür offenhalten.

Im Grunde ließ ich die Existenz des »Ungeheuers« gelten.

Mein Artikel wurde warm besprochen und fand großen Beifall, gewann sich eine Anzahl Anhänger. Die Lösung, die ich vorschlug, ließ übrigens der Fantasie freien Spielraum. Der menschliche Geist hat Gefallen an solchen großartigen Begriffen übernatürlicher Wesen.

Das Meer ist gerade das beste Element, der einzige Ort, wo solche Riesen – neben denen Elefanten und Rhinozerosse nur Zwerge sind – entstehen und sich entwickeln können! Die Massen des Ozeans enthalten die größten Gattungen bekannter Seesäugetiere, und vielleicht bergen sie in ihren Tiefen noch manche Mollusken und Schaltiere von schrecklichem Aussehen. Vormals, in der Urzeit, waren die Landtiere, Vierfüßler, Reptilien und Vögel nach riesenmäßigem Maßstab geformt. Warum sollte nicht das Meer, das sich unveränderlich gleich bleibt, in seinen unbekannten Tiefen noch solche Probestücke eines andern Zeitalters aufbewahrt haben? Warum sollte es nicht in seinem Schoß die letzten Arten dieser Riesengattungen bergen?

Doch wenden wir uns aus dem Reiche der Fantasie zur schrecklichen Wirklichkeit. Die öffentliche Meinung sprach sich damals in Beziehung auf das Phänomen ohne Widerspruch für die Existenz eines wunderhaften Riesentieres aus.

Aber wenn die einen nur eine wissenschaftliche Aufgabe darin erkannten, hatten die anderen, mehr positive Geister, zumal in Amerika und England, im Sinn, das Meer von dem furchtbaren Ungeheuer zu säubern, um den überseeischen Verkehr zu sichern.

Die industriellen und Handelsblätter behandelten die Frage hauptsächlich von diesem Gesichtspunkt aus; alle den Assekuranzgesellschaften ergebenen Blätter waren darüber einstimmig.

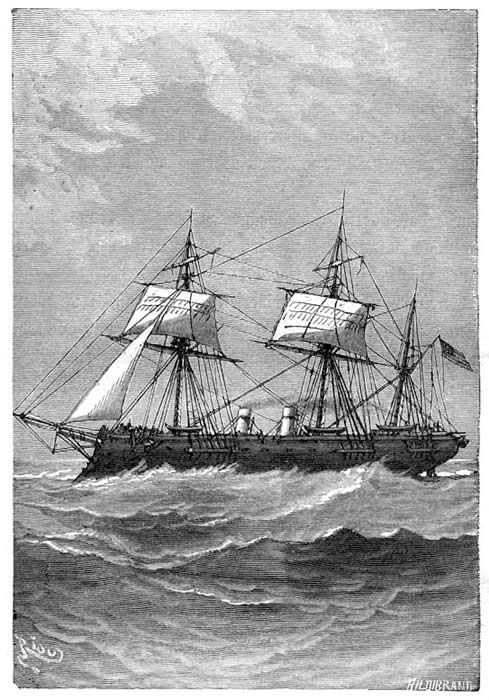

Nachdem die öffentliche Meinung sich ausgesprochen, erklärten sich die Vereinigten Staaten zuerst. Man traf zu New York Vorkehrungen für eine Expedition zur Verfolgung des Narwals. Eine schnell segelnde Fregatte, die ›Abraham Lincoln‹, wurde instand gesetzt, unverzüglich in See zu stechen. Dem Kommandanten Farragut

wurden die Arsenale geöffnet, und er betrieb eifrigst ihre Ausrüstung.

Nun aber, wie das meistens geschieht, gerade von dem Moment an, da man entschlossen war, das Ungeheuer zu verfolgen, war es nicht mehr sichtbar. 2 Monate lang hörte man nichts mehr davon reden. Es schien, als habe das Einhorn Kunde von einem gegen es geschmiedeten Komplott bekommen. Man hatte zu viel davon gesprochen, selbst vermittels des Kabels! Auch scherzte man, der schlaue Fuchs habe einige Telegramme aufgefangen, und mache sich nun ihren Inhalt zunutze.

Als daher die Fregatte für eine weite Fahrt gerüstet und mit fürchterlichen Maschinen versehen war, wusste man nicht, wohin die Fahrt zu richten sei. Endlich verlautete, ein Dampfer von der Linie San Francisco in Kalifornien nach Schanghai habe das Tier 3 Wochen zuvor in den nördlichen Gewässern des Pazifiks gesehen. Es entstand die äußerste Aufregung. Man ließ Kommandant Farragut kaum 24 Stunden Frist. Seine Vorräte waren eingeschifft, Kohlen in Überfluss, kein Mann der Bemannung fehlte an seinem Platz; man brauchte nur zu heizen, auszulaufen! Einen halben Tag Zögerung hätte man ihm nicht verziehen! Zudem war der Kommandant selbst voll Eifer.

3 Stunden, bevor die ›Abraham Lincoln‹ von Brooklyn abfuhr, erhielt ich folgendes Billett:

Herrn Arronax, Professor am Museum zu Paris, 5th Avenue Hotel, New York.

Mein Herr!

Wenn Sie sich der Expedition der ›Abraham Lincoln‹ anschließen wollen, wird die Regierung der Vereinigten Staaten erfreut sein, dass Frankreich sich durch Sie an dieser Unternehmung beteiligt. Kommandant Farragut hält eine Kabine zu Ihrer Verfügung bereit.

Ergebenst der Ihrige

J. B. Hobson,

Marineminister